親の認知症介護は、多くの方にとって大きな人生の試練です。

特に一人っ子の場合、介護の責任が自分一人に集中し、肉体的・精神的な負担が大きくなる傾向があります。

夫がいますが義母は義母なので、協力的とはいえやはり距離があります。

一人っ子として認知症の母を介護しながら・・

うさこ

うさこ自分は認知症になりたくない

カニカニ

カニカニ家族に迷惑をかけたくない

という思いを強く抱きました。

そんな反面教師な私の母

- 昭和16年生まれ(現在83歳)

- 要介護2→月16回デイサービスに通う

- オムツ必要なし(尿モレ少々あり)

- 歩行OK(杖なし)

- お風呂はデイサービス(自宅では入浴拒否20日を記録)

- 食事は普通食で、食欲旺盛

- 血液検査等で異常なし、持病も特にナシ

- 警察に依頼するレベルの徘徊は3回、勝手に外出は数回

- 聴力・視力問題ナシ

- 短期記憶ダメ、勝手な解釈傾向多いにあり

- 性格・・頑固、外ヅラは良い

- 元介護福祉士

- 夫(私の父)とは死別

私がこのブログを立ち上げた背景には、母の認知症が多くを占めています。

結論から言うと

それでは下記の内容でお話しします。

- 一人っ子ならではの認知症介護の現実

- 認知症から学んだ「自分らしい終活」

- 認知症介護のリアルな本音

- 認知症の親の終活:進めるアイデア

- 質問形式エンディングノート:テンプレート(無料)

\ 終活や相続のお悩みはコチラに相談 /

ひとりっ子として直面した親の認知症介護の現実

親の認知症介護が一人っ子に与える負担

親の認知症が進行すると、日々の生活は大きく変わります。

一人っ子の場合、介護における以下のような負担を一人で抱えることが多くなります。

| 負担の種類 | 内容 |

|---|---|

| 時間的負担 | 仕事や家庭の用事に加え、親の世話や医療機関の対応に時間を割かれる |

| 精神的負担 | 認知症の進行による親の変化に対するストレスや、介護の孤独感、将来への不安 |

| 経済的負担 | 医療費や介護サービスの費用、時には自分の仕事を減らすことで収入が減少する可能性 |

| 決断の責任 | デイサービスや施設利用、医療方針など、すべての決断を一人で下さなければならないプレッシャー |

きょうだいがいても、ひとりで背負うケースももちろんあります。

ただ、どうしても

認知症の当事者を支える、分母が少ない

親の姿が教えてくれる「終活の必要性」

認知症が進行していく母の姿を見て、私は「自分の老後をどう迎えるか」を真剣に考えるようになりました。

- 認知症が家族に与える影響の大きさ

親の記憶や判断力が失われることで、家族全員が支える必要が生じる

夫とケンカしたりや介護サービスの選択など、多くの負担があった - 家族への負担を減らしたいという思い

母の介護をしながら、自分が同じような状況になったらどうなるのかを考えると、子どもたちに迷惑をかけたくないという思いが強まった

私が強く感じるのは

- 認知症のクリニックで、症状や困りごとを話す私の横には・・当事者の母がいる

- ケアマネさんが自宅に訪問したときも、隣室には・・聴力バッチリの母がいる

- 愚痴を夫にこぼした挙句・・口論になる

結局、どうしようもない悲観した気持ちばかりが渦巻いてます。

そして「あんなふうになるまい!!」と思う反面、なったときを思い浮かべてしまうのです。

まだ起こってもいない未来というか、たぶん20年後くらいのことに対し、アレコレ想像してはみずから萎えてしまう・・

あきな

あきななんなんだ!この気苦労は・・はぁ

認知症予防に向けた具体的な取り組み

認知症を完全に防ぐことはできないと言われていますが、リスクを減らすための生活習慣があります。

私は下記のようなことに取り組んで、いろいろ改善するところは改善していこうと思っています。

| 項目 | 実践例 |

|---|---|

| 食生活 | オートファジー(16時間ダイエット)の実施やヨーグルト・納豆を意識して食べる 加工食品や砂糖を控える |

| 運動 | ワンコとの散歩、ストレッチを習慣化 |

| 脳トレと社交 | 本を読む、ブログを書く、人との会話 |

| 睡眠とストレス管理 | 睡眠時間をしっかり確保し、ヒーリングミュージックを聴く 好きな映画を観て、笑ったり泣いたりする |

いろいろサプリも試してます

ひとりっ子だからこそ考えたい自分の終活

終活の目的

終活は単なる「死の準備」ではなく、人生の最終章を自分らしく生きるための手段です。

一人っ子として、親の介護を経験しているからこそ、以下のような終活に取り組むことが大切だと感じています。

| 終活のテーマ | 内容 |

|---|---|

| エンディングノート | 自分の希望(医療・介護・葬儀)や財産整理を記録 家族に迷惑をかけず、スムーズな対応が可能になる |

| 供養方法の選択 | 樹木葬や海洋散骨など、家族の負担を軽減する供養方法を検討 自然に還る形で自分らしい最期を叶える |

| 財産と持ち物の整理 | 遺品整理の負担を減らすため、生前に不要なものを処分し、財産の目録を作成 子どもたちが迷わないように準備 |

| 医療・介護の意思表明 | 認知症や延命治療に対する希望を明確にし、リビングウィルや事前指示書を作成 家族が迷うことなく自分の意思を尊重できる |

私が進めている終活の具体例

- エンディングノートの作成

-

母の介護で感じた「医療や介護の意思表明が大事」という経験をもとに、自分の希望を細かく記録している

- 供養方法の検討

-

海洋散骨をして、お墓を持たない選択をしました

- 断捨離の実践

-

母の遺品整理が大変そうなので、私の持ち物は必要最低限に絞ることを心がけています

あきな

あきな母の物置の中に、使わないものを移動させて、多少スッキリしました

終活や相続のお悩みはコチラに相談

認知症介護のリアルな本音

ちょっと愚痴っぽいことを聞いてください。

ほーんと認知症って厄介だなって思う

周囲に迷惑かけ放談で、当人は病気だから?って許される感じ

優しい気持ちなんて持てやしないし、どんどん嫌いになってく

認知症の介護は、単に体力的な負担だけでなく、感情面でも大きな負荷がかかりますよね。

介護をする中で、「優しい気持ちを持たなければ」と意識しても、次第に嫌悪感や拒絶感が生まれてしまうことも少なくありません。

いや、そんなふうに思わない人がいたら、ぜひお会いしたいです。

ときには、引っ叩きたくなりますもん。

思うだけで行動には出してないだけです。

だからまずは嫌悪感や罪悪感を感じたって良いのです。

それは私たち介護者が頑張っている証なんですから。

ひとりっ子で、他にサジを投げる相手もいなくて、責任転嫁のしようもないのだから。

とはいえ身体的な介護を必要としないだけ現在の母は、比較的「ラク」な介護なんでしょう・・

でもね、でもですよ、親じゃなきゃやってないですよ、認知症の相手なんぞ。

その裏返しからくる感情なんですよね、嫌悪感って。

このような感情を否定せずに、「自分は今、こう感じている」と受け入れないと気持ちの置き場がなくなります。

なので私はこうしてブログに、いろいろ書いているというわけです。

介護をしている皆さま、頑張ってて偉い!!

あきな

あきなでは本編に戻ります・・

【認知症の親】終活を進めるアイデア

認知症の親にも終活をさせることは、本人の意思を尊重しながら家族の負担を軽くするための大切な取り組みです。

無理をさせず、できる範囲で進めることがポイントです。

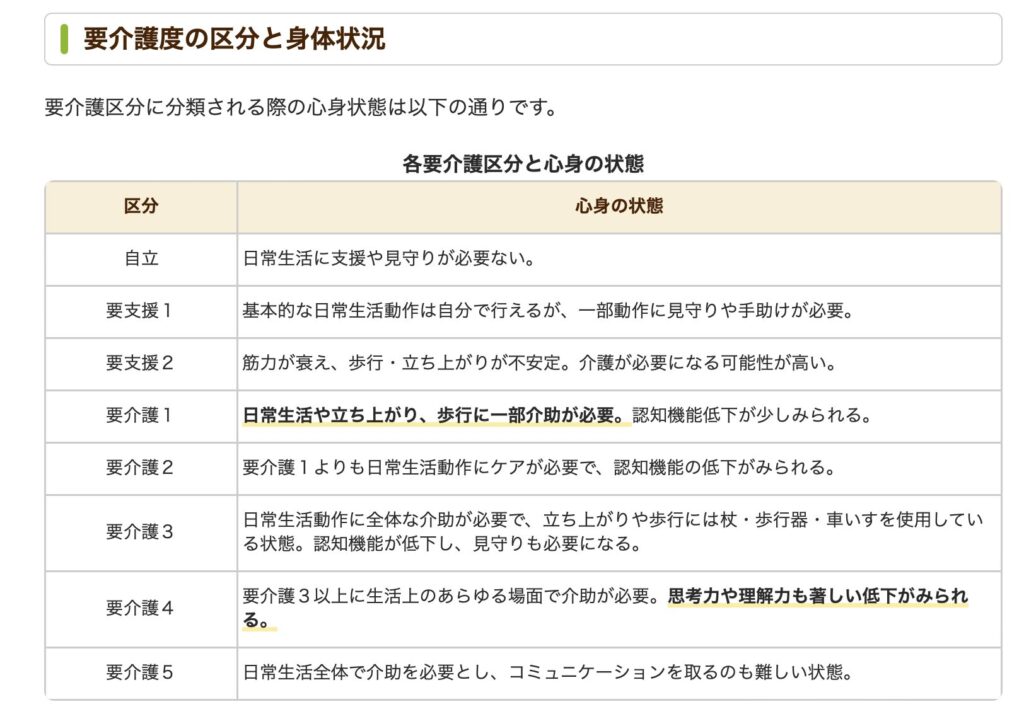

まずは要介護度の区分について、みんなの介護さんのサイトが分かりやすかったのでご覧ください。

あきな

あきな母は徘徊で警察のお世話になったこと3回なので、その点は要介護3に該当しそうだけど・・・

そのときのお話はコチラ

要介護度別:できる終活を考える

要介護度によってできること、難しくなることがさまざまなので、介護度に合った終活プランが良いのでは?と思います。

一覧表にしました

| 要介護度 | 特徴 | 終活内容 |

|---|---|---|

| 1 | 軽度の身体的・認知的な不自由があるが、 日常生活はほぼ自立 | 本人主体でエンディングノート作成 アルバム整理 供養方法の話し合い 地域の終活イベント参加などが可能 |

| 2 | 日常生活に部分的な介助が必要で、 記憶力や判断力にやや低下が見られる | 本人が意思を示せる範囲での終活(思い出の整理や選択を少量ずつ進める) エンディングノートの簡易版作成 簡単な形見分けや供養計画の相談 |

| 3 | 日常生活の大部分で介助が必要 認知症の進行により記憶や判断が難しい | 家族主体でのエンディングノート補完 思い出の共有(写真や音楽の活用) シンプルな質問での選択 供養計画の確認 |

要介護度「1」:まだできることが多い時期

エンディングノートの作成を一緒に進める

- 聞き取りながら作成する方法

本人に書いてもらうのが難しい場合、質問形式で家族が代筆する- 「どんなお花が好き?」「葬儀ではどんな音楽を流してほしい?」など、軽い話題からスタート

- 記録する項目例:

- 好きな食べ物・趣味

- 希望する供養方法

- 延命治療の希望

- 視覚的に楽しい工夫

- カラフルなペンやシールなどを使い、親しみやすく進める

思い出の整理や形見分け

- アルバムや思い出の品の整理

- 親と一緒にアルバムや思い出の品を見返しながら、次のことを話し合う

- 「これは誰に渡したい?」

- 「この写真、何が写っているの?」

- 親と一緒にアルバムや思い出の品を見返しながら、次のことを話し合う

- 好きなものを選んでもらう

- 残したい物や、必要ない物を本人が選べるようサポートする

- 無理に捨てる必要はなく、「後で考えようね」と少しずつ進める

供養や葬儀について考える

本人の記憶がしっかりしているこの時期に、将来の供養や葬儀について軽く話すのが良い

- 話しやすい質問

- 「どんなお墓がいい?」

- 「好きな音楽が流れる葬儀、いいと思わない?」

- 「自然の中に眠るのはどう?」

- 一緒に資料を見たり、供養の選択肢(樹木葬や散骨)を考える

- 本人も楽しみながら参加でききる

地域の終活イベントに参加

- セミナーやワークショップ

- 地域で開催される終活セミナーや、エンディングノート講座などに一緒に参加。本人も新しい刺激を受け、終活に意欲を持つことがある

- 趣味を通じた交流

- 「歌を歌う会」「手芸クラブ」など、趣味を活かした活動が終活への入り口になることもある

注意点

- 本人の主体性を尊重する

「これをやりましょう」と押し付けず、「一緒にやってみようか」というスタンスで進める - 楽しさを感じられる内容を選ぶ

終活が重い話題になりすぎないよう、好きなことを中心に取り入れる

要介護度「2」:サポートしながら本人主体で進めることが可能な時期

思い出の整理

親の記憶力や感情に寄り添いながら、過去の思い出を一緒に整理する活動は、終活の第一歩として取り組みやすい

- アルバムや写真を見ながら、本人が残したいものを一緒に選ぶ

- 少しずつ話題を掘り下げて、親御さんの気持ちを引き出す

- 例「この写真、大事な思い出だよね?」「これ、誰に渡したい?」

エンディングノートの簡易版作成

エンディングノートのすべてを埋めるのは難しいですが、項目をシンプルに聞き出すことで、家族が後から具体的に整理しやすくなる

- 全てを記入するのは難しいため、本人が興味を持ちやすい項目から進める

- 例:「好きなお花は?」「音楽は?」→ 供養や葬儀の参考になる

- 答えやすい質問に絞る:

- 延命治療について:「病気の時、どんな治療を受けたい?」

- メッセージ:「子どもたちに伝えたいことはある?」

供養や葬儀の希望を聞く

葬儀や供養に関する希望を聞くのも、認知症が進行する前にできる大切な終活

ただし、重くならないように、軽い会話から始めるのがポイント

- 重いテーマを避け、軽い会話から進めます。

- 例:「お花が好きだから、お花に囲まれた場所で眠りたい?」

本人が答えやすい内容にすることで、負担を減らします。

- 例:「お花が好きだから、お花に囲まれた場所で眠りたい?」

断捨離や形見分け

自分の意思を少しでも反映できる形で、財産や持ち物の整理を進めることも可能

- 一日一つのアイテムに焦点を当て、「取っておくもの」と「手放すもの」を選ぶ

- 例:「この服、まだ着る?」→「じゃあ、これは片付けておこうね。」

- 時間をかけて少しずつ進めることで、本人の混乱を防ぐ

家族と一緒に進める供養計画

- 家族が主導しながら、本人の好きな花や音楽を取り入れた供養の計画を立てる

- 本人と一緒にお墓参りや樹木葬の見学をして、安心感を持ってもらう

注意点

- 無理をさせない

- 本人が混乱しないよう、少しずつ進めるのが大切

- 一度にすべてをやろうとしない

- 本人のペースを尊重する

- 本人が話したがらないことには無理に触れない

- 楽しい思い出や好きなことから始める

- ポジティブな雰囲気で

- 重い話題にならないよう、「一緒に楽しいことをしよう」という感覚で進める

要介護度「3」:身体的・認知的な支援が必要な時期

思い出を共有する活動

認知症が進行していても、過去の記憶(エピソード記憶)は比較的残っていることが多い

懐かしい思い出を話題にすると、会話が弾みやすくなる

- 写真や昔の物を見ながら話す

- 写真を見せて「これ、どこで撮ったんだっけ?」と話しかける

- 実家に残っている昔の道具や衣服を一緒に見ながら、「これ、誰が使ってた?」など軽い質問をする

- 音楽や映像を活用

- 昔好きだった音楽を流したり、昔の映画を一緒に見ることで記憶が刺激される

簡単な形見分けや断捨離

認知症の進行により、「選ぶ」という行為が難しくなることがある

その場合、具体的な選択肢を提示すると良い

- 質問例

- 「この服、取っておく?」→「これは捨ててもいいかな?」

- 「この箱の中から一つだけ残すとしたらどれにする?」

- 少量ずつ進める

- 一日一つだけのペースで負担を軽減

供養や葬儀についての配慮

本人が詳細な意思を伝えられなくても、以下の形で終活を進められる

- 家族が希望を確認する

- 「お墓には入りたい?それとも別の形がいい?」

- 「好きなお花や音楽、覚えている?」など、シンプルな質問で意思を聞く

- 意思を反映した供養を計画

- 本人の好きだったもの(花、音楽、風景)を取り入れる供養方法を家族で考える

- 一緒にお墓参りに行き、「将来の供養」を話題にしてみる

家族が主体となる終活の準備

本人が進めることが難しい場合、家族が本人の意思を尊重しながら終活を進める

- 医療・介護に関する意思表明

- 認知症が進行している場合でも、事前指示書を作成しておくことが重要

- 延命治療や最期のケアについて、家族の考えをまとめる

- エンディングノートの補完

- 本人が答えられる範囲で質問し、答えられない部分は家族が記録する

注意点

- 無理をさせない

- 認知症が進行している場合、終活の内容が負担になると混乱やストレスを引き起こす可能性があるので、ゆっくり進める

- 本人が心地よく感じられる形で進める

- 「やらなきゃいけない」ではなく、「楽しい時間を共有する」という視点を大切に

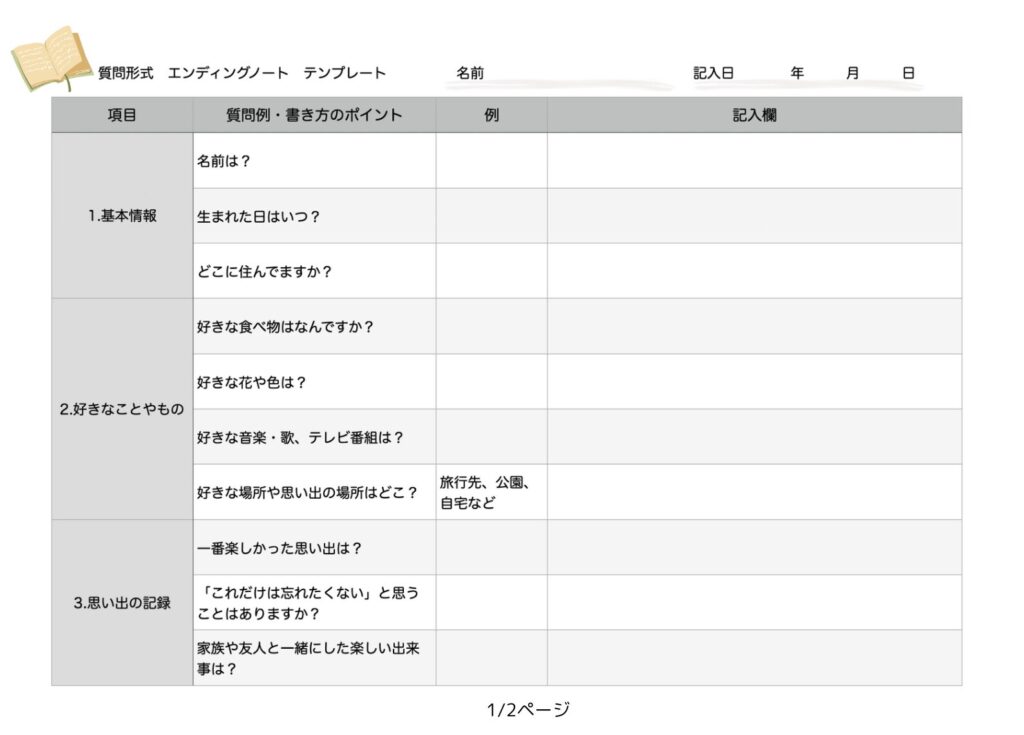

【認知症の親】質問形式:エンディングノート テンプレート

認知症の親御さんへ向けた 「必要最低限のエンディングノート・テンプレート」 を作りました。

構成は下記のとおり

基本情報

- 名前

- 生年月日

- 住所

好きなことやもの

- 食べ物

- 花や色

- 音楽・歌、テレビ番組

- 好きな場所や思い出の場所

思い出の記録

- 一番楽しかった思い出

- これだけは忘れたくないこと

- 家族や友人と一緒にした楽しい出来事

感謝を伝えたい人

- 誰に伝えたいか

- 何かメッセージを残したいか

医療や介護について

- 体調が悪くなったとき、どうして欲しいか(延命治療するかどうか)

- なにか不安なことや困っていることはあるか

葬儀や供養について

- どんなお葬式がいいか

- お葬式に飾って欲しい花や、流して欲しい音楽

- お墓や供養のことを考えたことがあるか(海洋散骨・樹木葬・先祖のお墓など)

大切な物の整理

- 誰かに渡したい大切な物はあるか

- 取っておきたい物や手元に置いておきたい物はあるか

その他の希望

- 伝えておきたいこと

- お願いしたいこと

シンプルかつ答えやすい形にし、家族が代筆しながら一緒に進めることを前提に作成しました。

ダウンロードはコチラから

認知症の方向け:質問形式のエンディングノート

ダウンロードはコチラから

ポイントと使い方

- シンプルな質問形式

- 質問を一つひとつシンプルにし、会話を楽しむように進める

- 難しい内容にはこだわらず、答えやすいものから取り組む

- 代筆サポート

- 書くことが難しい場合は、家族が代わりに記入し、記録する形で進める

- 一度に終わらせない

- 短い時間で少しずつ取り組む

- 1日1〜2項目だけでも充分

- 好きな思い出から始める

- 重い話題を避け、まずは「好きなもの」「楽しい思い出」など明るい話から進める

認知症の方にとって負担の少ないシンプルな構成です。

答えやすい質問から始めて、本人のペースに合わせて少しずつ進めることで、終活を自然に取り入れることができます。

もっと具体的に書くなら

エンディングノートや重要書類を一緒にファイルするなら

まとめ:介護から終活の必要性を実感

一人っ子として親の介護経験から分かったことは

そのために、元気なうちに自分の希望など意思表示をしておく、つまりは終活していく必要性を実感しました。

今回は下記のとおりの内容でお送りしました。

- 一人っ子ならではの認知症介護の現実

- 認知症から学んだ「自分らしい終活」

- 認知症介護のリアルな本音

- 認知症の親の終活:進めるアイデア

- 質問形式エンディングノート:テンプレート(無料)

終活は一気にやるものではありません。

日々の生活の中で少しずつ取り組むことで、自分も家族も未来に向けた準備ができます。

同じように一人っ子として介護に悩む方や、終活を始めようと考えている方にとって、この内容が役立つことを願っています。

まずは、エンディングノートを書いてみる、不要な持ち物を一つ処分してみるなど、小さな一歩を踏み出してみませんか?

\ 終活や相続のお悩みはコチラに相談 /

認知症の親に終活を進めることは可能ですか?

はい、可能です。

ただし、認知症の進行度に応じて、本人に負担をかけない形で進めることが大切です。

例えば、写真を見ながら思い出を話してもらう、簡単な質問で希望を聞くなど、本人が自然に取り組める方法を選びましょう。

認知症の親に供養や葬儀の希望をどう聞き出せばいいですか?

重い話題にせず、軽い会話の中で希望を聞くのが効果的です。

例えば、「お花が好きだけど、お葬式でもお花に囲まれるのはいいと思う?」や「好きな音楽で送られるのって素敵だよね」など、本人がイメージしやすい質問を投げかけてみてください。

終活を進めるメリットは何ですか?

本人にとっては安心感を得られ、家族にとっては負担を軽減する準備ができます。

また、思い出を共有する時間が増え、親子の絆を深めるきっかけにもなります。

認知症の親でも、終活を通じて笑顔になる場面が増えることがあります。

認知症が進行している場合はどう進めればいいですか?

家族が主体となり、本人の記憶や感情を尊重する形で進めます。

例えば、昔好きだった音楽や写真を使って思い出を共有しながら、本人の意思を探ることが可能です。

記録が難しい場合でも、家族が代わりにまとめる形で進めましょう。

エンディングノート以外で取り組める終活はありますか?

あります。

アルバムの整理や大切な品物の選別、形見分けの準備などが取り組みやすい終活です。

また、供養や葬儀について話すのが難しい場合でも、好きな花や音楽を聞くことで、将来的な計画に活かせます。